更新 2013年9月1日

原発と共存できない…“我らは山に生かされてきた”

モン・サン・ミシェル地区に泊まる イタリア・フランスの旅

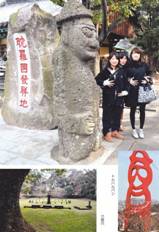

済州島(チェジュド) 3日間の旅 2010年1月2~4日 娘2人と夫婦の4人で、火山の島で世界遺産の済州島(チェジュド)へ2泊3日、 うち丸一日フリータイムの旅をした。

2008年4月26日~29日4日間、香港・マカオ・広州・開平を旅した

■旅の動機 「香港・マカオは行ってみたいな」 「そうやな。行ってみたいね」で、今回はほぼ決まった。 選んだ理由は、強いて言えば、 特異な発展を遂げてきた歴史やエキゾチックな街のイメージに魅かれ、 一回は見ておかないとね、ということで夫婦の意見が一致。 それに、めざましい経済発展をとげている「南の窓」である広東省の省都、広州。 そして、いまやラスベガスをも抜く勢いのあるマカオ。 一国二制度の香港。 バスやら船やら鉄道やら、なんとなく旅の気分があり、楽しそうだった。 当然、“日程・価格”との折り合いがなければ、無理。 そこへ、2月頃,旅行雑誌(阪急交通社の「トラピックス倶楽部」)が送られて来た。 【1日目】広州から世界遺産登録の開平へ 関西空港、10時10分発、JAL605便。広州へは3時間45分のフライトだった。昼は機内食。  関空は晴天だが、春がすみ。広州は、ややうす曇りだが、かすみ具合がちがう。 広州の空を覆うどんよりとした大気は、大阪が大気汚染でかすんでいた頃を思い出す。 ツアーの一行12人といっしょに、空港で迎えのバスを待っている間、暑い!蒸し暑い!。 中国東北地方のハルピン出身のガイド、金さん。 「朝は19℃だったけど、いまは28℃ですね。でも湿度が高いんです。65%ほどありますね。」 と流暢な日本語で教えてくれた。確かに、体感温度は30℃は超えているようだ。 ■「中国は日本より確実に30年は遅れている」 広州は、中山紀念堂(約30分)と鎮海楼(同)の2か所。   空港からのバスで聞いた話を紹介すると、 ●「広州は中国で3番目の大都市で、人口1,800万人。 北京より2,400㌔のところにある(中国は南北5,500㌔、東西5,000㌔)。」 ネットで調べると、人口720万人とあった。 これはいつの時点なのか、とにかく急激に人口が増えている。 ●「(香港に隣接する経済の大発展都市である)深せんは人口1,300万。 数年のうちに広州を追い抜くだろう。 広州には日本企業が800社、深せんは600社、広東省全体で3千社が進出している。」 ●「広州の経済発展は、車の№プレート登録が1日800~1,000台といわれ、 車社会の勢いはすごく、 高速道路の建設などはあちこちでみられる。」 ●「3年前から、広州市内でのバイクが禁止された」という。 台北に行ったとき、街中にバイクがあふれ、ひどい排ガスに辟易したことがあるが、 なるほどバイクはほとんどみかけない。 しかし、広州は車の量が多い。 市内や郊外で吐き出される大気汚染も加わってか、 空気の汚れや新旧いりまじったごちゃごちゃした街並みが印象的だ。 ただ、北緯23度に位置する広州は亜熱帯で、北回帰線が横切っている。 1年中温暖で多雨。高い草木が生い茂り、大気の汚れを洗い流してくれているようだ。 あとで200㌔ほど離れた開平市に向かうことになるが、 開平では逆にバイクだらけで、しかも3人、4人乗りはざら。なかには6人乗りも。 広州は近隣の農村などから人口が集中してきており、 住居は5~10階建のアパートが多い。 高いのは16階のものもあるが、アパートにはすべてエレベーターがない!!。 東京で暮らしていたという金さんによれば、 「中国は日本より確実に30年は遅れている」。 ■「公為下天」“世界はみんなのために”…中山紀念堂 最初の観光先、中山記念堂は、周囲をモダンなビル街に囲まれながら、 大きなガジュマルなどの木々や花の多い、 ゆったりとした空間のある威厳あるたたずまいだった。 バスの駐車場の上に覆いかぶさるような木は、 金さんいわく、「マンゴーの木で小さな実がなってる」と指さしてくれた。 ここのガジュマル(細葉榕)は広州の名木に登録されている。 中国革命(辛亥革命)の父、孫文(字が中山)を讃え、 広州市民と華僑によって1931年に建てられ、1998年に大改修された。 紀念堂の正面にある「公為下天」という孫文の直筆による額は、印象的だ。  「世界はみんなのためにある」 この額の意味を、今の中国にあてはめると複雑な思いがする。 中は、広々とした天井の高い演劇場になっている。 ちょうどコンサートがあるらしく、音響調整をしていたが、 実にいい音がかもし出されている。 正門を出たところに広州市の「愛国主義教育基地」という碑があったり、 そのほかいろいろな装飾なども垣間見られたが、 30分のスケジュールでは、まったく未消化状態だ。 ■広州博物館の鎮海楼と売り子 2000年を超える悠久たる歴史のある広州のシンボルだが、創建は明の時代の1380年。 海賊の侵略に備えて建てられた5層の木造建築で、博物館は1929年に創設されている。 1階は漢~元、2階は明~清、3階は清末~民国初、 4階は広州の風俗、5階は茶室と土産物店、テラスとなっていたようだが、 ここもやはり駆け足で説明を聞きながらまわったので、鑑賞したり、歴史を考えたりする余裕はない。 中庭には、アヘン戦争時代の大砲があるのだが、これも見る時間はなかった。  隣にある建物へ移動すると、いろいろな民芸品が展示されており、 それが、商品なのか展示物なのか、とにかく例の如く職員らしい服装の“売り子”がおり、 商魂たくましい誘いの説明をなんとなく無視するそぶりに懸命だった。 ただ、試飲で飲んだお茶はおいしかった。 日本人相手の売り子さんたちは、「このお茶はメタボにいいですよ。」 「メタボ!よう知ってるね。」 みんなで顔を見合わせながら、日本の情報をしっかり生かす商魂に関心することしきり。 そして、「お土産にどうぞ!」と上手な日本語でしっかり勧める。 ■伝統中国医療で最古・最高の大学のひとつ、広州中医薬大学 たまたま、車は広州中医薬大学前を通った。 設立は1956年だが、中国伝統医療機関と広東省政府の両者で運営され、 上海や北京などの中医薬大学とともに、最も古く設立され、敷地40万㎡、蔵書77万冊。 第一・第二・基礎医療学部、薬学部、針灸学部、看護学部のほか、 経営・社会・教育などの学部もあり、6つの病院、13の研究機関などがある。 学生は8千人を超える。 ■高速道路と田園風景、開平へ 広州市をあとにして、 乗り心地が決して良くない小型バスで12人と金さんを乗せて一路、開平市へ。 高速道路だが、アスファルトではなく、コンクリートだろうか? 舗装の状態はよくない。 窓からは、バナナ畑や野菜畑、田んぼ、点々と広がる池が目に入ってくるが、 ガタガタ揺れる小型バスは居眠りのリズムを作ってくれているようだ。 途中、GSでトイレ休憩中に、金さんがバナナや水を仕入れてきて、サービスの配給。 「楽しんでください。皆さんの喜ぶ顔を見るのが好きです」と気配りに余念がない。 農薬混入のギョーザ事件や中国産への安全性の問題が国際的に問題なっているだけに、 高速道路から見えた、畑で農薬散布している姿に、食事への一抹の不安もある。  金さんは、飲みきれないほどの蒸留水をくれたが、 荷物になるとはいえ、大事な水として、持ち歩いた。 ■珠江の“半島”に立つ5つ★ホテルと“郷土料理”? ! 地平線まで広がるような広い大地をぼんやり眺めているうちに、 時差1時間遅れの現地時間夕方6時過ぎ、 最初のホテル「潭江半島酒店」(EVER JOINT HOTEL)に着いた。 34階建ての真新しい五つ★のデラックスクラスのホテルだ。 部屋からは、潭江(Tanjiang)の流れと対岸の落ち着いた街並みが見える。  夕食は、ツアー一行12人で円卓テーブルを囲んでの開平郷土料理。 スポーツ関係の中国人たちや家族が遠慮のない会話をしながら、 少々うるさいほど楽しく食事をしていた。 最初に出てきたのは、アヒルの足とハチの巣、豚煮だ。 1本600ml=38元(約500円)の地元のビール(珠江?酒)によく合う。 “純生”のラベルに「釣魚台国賓館宴会用酒」とあった。 「釣魚台」は北京にある、迎賓館。国家のお墨付きということか? 最初の皿を一切れづつ、取っていくと最後の3人までハチの巣がまわらなかった。 金さんに言うと、しばらくして、一皿追加された。金さんが、支配人に言ってくれたらしい。 アヒルの足、味はまぁまぁだが、あまり食べれるところがなく、実は、歯を痛めてしまった。 これが旅の間、ずっと続くはめになった。 次に運ばれてきたのは、トウモロコシを主にしたスープ。いい味している。 そして、にんにくの芽とチンゲンサイ、里芋の炒め物。 川魚や、水かきとわかるものまで入ったアヒル一羽全部使った料理、 ビーフンの炒め物などが、そんなに濃くなく味付けし、 それなりにおいしい。 ご飯はタイ米でハスの葉でふかしたもので、香ばしい。 最後に麺とデザート。 確かに、郷土料理的だが、本場の広東料理なのか、わからない。 食後、部屋へ向かう2階のショーケースを見ていたら、 ホテルウーマンが電気をつけてくれた。 乾しアワビや乾しキノコ(大花茹、ドライ・マッシュルーム)、乾しナマコ、 狭心痛によいとされる田七(人参三七の根)、 それにフカヒレ、高麗人参、鹿茸など高価な漢方薬が置かれていた。 昨年、世界遺産に登録された開平市だけに、 高級ホテルとしては外観もよく、ロビーや食堂、 その他の施設は高級感?にあふれていて、ベッドの寝心地もいい。 しかし、よくみると、建具の作りは雑さが目立つ。 【2日目】世界遺産登録の開平、そしてマカオへ 朝6:30起床(現地時間)。 7時から、朝食の広東風バイキング。やはりフルーツ類が多い。 8時には、朝もやのかかるホテルを後にして、開平の世界遺産へ向かう。 ●“古鎮悠悠”の「赤坎(Chikan)古鎮」へ。 開平市内を車で数10分ほど乗ると、「商店街」(写真)と説明してくれたが、 日曜日の早朝ということもあり、人通りはほとんどない。 ときたま、食堂らしきところで、朝食を食べている風景に出くわす。 着いた先は、開平市赤坎(ツーカン)。   この辺は、赤坎鎮一帯を流れる潭江にかかる“下埠橋”を境に、 堤東(東側)が「関」さん一族、 堤西(西側)が「司徒」さん一族、 と住み分けをしているという。 バスは堤西路側に止め、影視城から堤東路を望む。 写真左から2枚目の左の方に木の陰になっている塔は 「司徒氏図書館」で(赤坎鎮下埠堤東路)、 塔の上部に“時計塔”があるというが見えない。 1925年、アメリカとカナダ、マカオなどで成功した華僑の司徒一族が建てた。 地下1階地上3階建て。1926年に時計塔を増築した。 現在の蔵書は約37,000冊。 (赤坎鎮上埠堤西路には「關族図書館」があり、 1931年、やはり海外で成功した華僑の関一族が建てた。 蔵書は約22,000冊あるらしいが、現在は光裕中学校の一部になっている。) 写真右から2枚目の左側にあるのが「居楼」で、 3方を騎楼(民家)に囲まれてしまっているため、全容は見えない。 橋から川に沿って欧陸風情街が異国情緒をかもし出している。 ■華僑の豪邸「立園」 立園(Li Yuan Garden)はアメリカ華僑・謝維立という個人が1920年代に造った庭園だ。   入場門をくぐると広々として、手入れが行き届いている。 謝維立さんのセカンドハウスというが、 中に入ってみると、開平市の世界遺産の写真などが展示され、 5階建ての邸宅は、バスタブや洋式トイレ、釜戸、応接間、バルコニーや屋上など、 贅沢な限りを尽くし、調度品もそのまま。 バラが好きだったらしく、庭にはバラがいっぱい。 銅像を囲むハートの造園は、寵愛した第2夫人からのプレゼントだという。 邸宅の資材を運びこみ、交通の手段にもしていた運河もあり、 華僑が海外での事業に大成功した。 祖国でその贅沢ぶりを誇示した大邸宅・大庭園は、 今の中国の異常な貧富の差、格差社会を象徴しているようでもある。   昨年、訪れた厦門(アモイ)には、 シンガポールのゴム園で大成功した「マラヤのゴム王」こと=陳嘉庚がいる。 彼は、毛沢東時代に資材を投じて、小学校から大学まで、 また華僑博物院はじめ公共施設をつくった。 同じ華僑でも祖国の発展のために尽くした人もいる。 ■「開平たい楼と村落」 のどかな田園風景を、ガタガタの未舗装の道を大きく揺られながら、 車はゆっくりゆっくりすすむ。 ようやく着いたのが潭江支流の丘陵平原沿いにある自力村(開平市塘口鎮)。  駐車場からは田園に囲まれた道を通っていくことになる。 入場券売り場もあり、粗末なゲートをくぐると、 すぐに数え切れないほどのガチョウやアヒルが飼育されていた。 田園風景を目にしながら、数100㍍ほど歩いていくと、望楼が浮かび上がってきた。 2007年6月「開平の望楼と集落」として世界遺産に登録されただけのことはある。 いい眺めだ。 いまは人は住んでいないが、周辺には農家の人たちがのんびりと暮している。 ニワトリを飼い、なかには烏骨鶏もおり、 40~50年前の日本の農村風景を見ているようだ。 ●たい楼〔diao lou〕とは?  広東省開平市に1833棟が現存するという要塞風の建築物。 多くは華僑によって清朝末期から民国時代にかけて建設された。 防犯や洪水に備えた4~5階建て。 西洋と中国の両方の様式が入り交ざった豪奢な建物が 緑豊かな農村に無数にたたずむ。 人口67.8万人に対し、開平出身の華僑が75万人、 代表的な華僑の故郷でもある。 海外で一旗揚げた華僑によって立派な?楼が次々と建設されていった。 開平たい楼の主な分布は「塘口」「赤坎」「百合」「蜆岡」の4つの鎮となる。 たい楼は主のいない廃墟となっているものも多い。 現在、開平市の「旅游資源開発中心」等で観光客向けに管理。 整備されているところは 「自力村」、「立園」、「赤坎」、「馬降龍」等となっている。 ●たい楼は何のために作られた? たい楼の主な役割は、当時横行していた盗賊から財産を守ること、 頻繁に起こる洪水対策、もちろん住居としての機能、 さらには頻発する学生、教員の誘拐に対応するため、 学校としても利用されていた。 また、当時誘拐の対象は殆どが男性であったため、 男性のみ宿泊できる施設としても存在した。 ●たい楼の構造 殆どのたい楼は低いものでも3階建て、主流は4~5階建てで、 最も高いもので9階建てとなっている。 コンクリートの分厚い壁(厚み1メートルに達するものもある)に、 窓には銃弾を弾く鉄の扉が取り付けられている。 それと同時に、入口部分やバルコニー部分には銃口を差し込む射撃口があり、 ここから敵を迎え撃った。 襲撃や洪水に備えて、各階に台所があり、 1ヶ月ほどであれば立てこもることも可能だという。 最上階には祭壇が設けられ、先祖が祭られている。 開平たい楼の材料であるコンクリートや鉄は、 華僑がその財力のままに外国から輸入したものが殆どで、 国内の材料を使用するにしても良質なものを使用していた。 たい楼の主は、その財力を誇示するために、 内部はもとより外壁にも豪華な装飾を用いた。 これでは逆に盗賊に狙われやすいのではないかという矛盾が発生するが、 何よりも まず虚栄心を優先させているところはさすがである。 上部の外壁は主の好みによって、 中国伝統様式、バロック式、ローマ式、ギリシャ式など、 宮殿を模したような贅沢な装飾が施された。 外壁の装飾に限らず、窓の数も財力を示す指標となる。 窓が多いとなると、それを補う為の相当な軍備や余裕がある。 すなわち、財力があるということを示すからである。(ガイドブックより) ■100㌔離れた経済特区=珠海市を経て澳門(マカオ)へ 未舗装のガタガタ道を再び通って、高速道路に入り、一路マカオへ。 「世界遺産になって、急に道路整備が進められ、 計画では昨年末に出来上がると言っていたのに、全く進んでいない。 いつ完成するのか、さっぱりわからない。」 とぼやく金さん。 日曜日なのに、男女入り混じって あちこちで、日雇い人夫風に道路工事をしていた。 田園風景が続く高速道路を走っていく間、 また金さんがぼやく。 「いま、中国では軽油が不足していて、 ガソリンスタンドでも給油できるかどうかわからない。」 現に最初のGSでは、給油できず、 2回目にようやく、量的に制限されて給油することができた。 日本でもこの4月にガソリンが値下げになったが、 道路への特定財源の確保のための税率などの期限切れによるもので、 基本的には原油価格の高騰の影響が気になる。 そして再び5月には一挙に1?×20~30円ほど再び値上げされる。 これに加え、化石燃料に代わるバイオ燃料の導入による穀物価格の高騰や 世界的マネーゲームによって、 世界中の、特に開発途上国などでの生活物資の高騰、物価の高騰は深刻だ。 そんなことを考えながら、車が100㌔ほど走った後、 マカオに接する経済特区の珠海市に着いた。 ここで、昼食。 敷地の広いレストラン(鴻軒「大宅門」)で、また円卓を囲む。 ボラ風の魚の煮物、ガイドブックによれば、 どうも“ハタの蒸し物(清蒸東星斑) ”みたいだ。 それに“干扁四季荳”(インゲン豆の炒め物)とエビチリ、青菜の炒め物、 またまたアヒルの足を12人で取り合って食べた。 そういえば、高速道路から見える田園風景には、 たくさんの池があり、アヒルが飼われていた。 アヒルに関しては需要と供給のバランスが取れているようだ。  それにしても、このアヒルの料理にはビールが似合う。 珠江?酒 “純生”を頼んだのは、私だけだった。蒸し暑いので、のどごしもいい。 ■経済特区、珠海市の「拱北口岸」でイミグレ、マカオ入り マカオに入るには、「拱北口岸」(GONGBEI PORT) でイミグレ(通関手続き)が必要だ。 日曜ということもあったのか、混雑していた。  ガイドさんは、金さんから、マカオへのイミグレだけを担当する人に代わり、 その後マカオ側で待っていた女性のガイド“東・リリーさん”に代わる。 日本人と結婚しているというリリーさんは、マカオ人だ。 リリーさんによると、 ギャンブルや買い物などで中国本土からの往来が年々、多くなっている。 一行のなかでただ一人、65歳超の人がいて、 中国でのイミグレでは、老人は優遇され、 ガイドさんが別の通路へ案内していった。 誰かがいった。 「日本とはえらい違いやな! 後期高齢者制度とかで、お年寄りを冷たく別扱いしているけど、 これが当たり前やわな」 「そうや、そうや」。 この4月から実施された、日本でのお年寄りを隔離する差別的な後期高齢医療制度への怒りは、大きい。 ■マカオの世界遺産めぐり 息つく間もなく、2日目の最後の行程、マカオの世界遺産めぐりへ。 最初は、マカオのシンボルといわれる聖ポール天主堂跡。 ものすごい観光客だ。  「17世紀初頭、イエズス会宣教師によって建てられ、 聖母教会と呼ばれる東洋一の壮大な建築美を誇っていた。 建設には日本からも幕府の弾圧を逃れたキリシタンが加わった。 1835年に火災で今の正面の壁(ファサード)と階段だけが残っている。」 とガイドブックに載っている。 壁面の様々な像の説明やエピソードを語るガイドさんの話はうまい。 中に入ると、当時の絵画や銀食器などの調度品が展示され、 ここで亡くなった日本人も日本語で銘板に記されていた。 ●【カジノあれこれ…収益UPでマカオ市民全員に8万香港ドルのプレゼント】 博物館風の天主堂から外へ出ると、次に人気が少ない天主堂の脇に案内された。 そこには、当時の古い壁が残され、 それも世界遺産となっていて、横には道教の祭壇がある。 宗教が混在し、いまも生かされているのは、平和の象徴か? ここからはファサードを後ろから見ることになる。 その先にどうしても目に入る建物、 マカオ中に権威を誇示しているような変わった建物がある。 「ニュー・リスボア・ホテル」だ。 所有者はスタンフォード氏。 100年前からマカオのカジノを一人で独占していた人物だ。 1999年の返還後の2002年、6人にカジノのライセンスが与えられ、 スタンフォードのカジノ独占に終止符を打たれた。 今日ではラスベガス・スタイルのカジノ方式が採用され、大繁盛するようになった。 ●マカオ市民は無税のうえに… マカオは、人口52万人で、95%が中国系。 カジノは24時間営業で3交代制。 ディーラーはすべてマカオ人だけ。 繁盛し続けるカジノでのディーラーの需要が増え、他の職業は人で不足だという。 その穴埋めに、中国本土やフィリピン、タイなどから8万人が就業。 ちなみに、カジノのディーラーの給料は、日本円で25万~30万円という。 カジノでの収益が1日10億香港ドルもあり、“People’s Daily Online”によると、 経済成長率は今年、13%に達する見込みだ。 アジア太平洋地域におけるコンベンション産業の成長が最も著しい都市となっている。 それが関連業界の収益を9倍に引き伸ばし、 ホテル業、飲食業、商業、娯楽業などを発展させ、経済成長を促すという。 こうした観光・レジャー産業などで潤ってきたマカオ市民は、もともと無税であるが、 このうえ、最近の渦巻くカジノ景気により、 7月から、特別行政区政府はマカオ市民1人当たり8万香港ドルをプレゼントする。 4日前に発表されたそうだ。 マカオ市民のリリーさんは「何に使おうかな」と贅沢な悩みをかかえている。 ●ポルトガル風のコロニアル建築様式のセドナ広場 天主堂をあとにして、次へ行ったのは、 商店街(覃草地街Rua da Palha)を抜けて、 「聖ドミニク教会」(?瑰堂St Dominic Church)、そしてセナド広場へ。 「聖ドミニク教会」のなかへ入ると、 正面に聖母マリア像がまつられている荘厳な教会らしい雰囲気に少し圧倒された。 そこを出ると、教会の前の小さな広場で、 反政府運動の展示をしていたが、内容からすると右翼っぽい。 マカオも、香港も反体制批判は比較的自由に行われている。 一方、街中に北京オリンピックの垂れ幕やら、看板やらが目立つ。  セナド広場へ出ると、噴水のまわりをコロニアル風の建物が取り囲む。 「民政總署」と書かれた建物は、最高行政機関。 つまり市役所みたいなところで、 ポルトガル風のコロニアル様式の建築として名高いそうだ。 ●338mのマカオタワーとバンジージャンプ このあと、高さ338mのマカオ・タワーへ移動。 マカオ市内や中国本土の街並みまではっきり見えるという展望台まで高速エレベーターで行った。 どんよりした雲に覆われた天気なので、視界は悪い。こういう天気は多いという。 展望台からは、バンジージャンプや空中を歩くアトラクション(スカイウォーク)があり、 窓の外を命綱をつけて女性含む数人が恐るおそる歩いている。 ちょうど日本人がバンジーに挑戦するところだった。 足元はガラス張りで300m下が見えるが、勇気あるジャンプに拍手喝采。 一方、300m下が見えるガラス張りの床は、そこに立っても安全だとはいえ、 じっと立って下を見るのに、勇気がいる。 妻は下を見ずに、「ほら、渡れるよ」といって、ガラスの上を渡ってきた。 そのあと、ぺンニャ教会へ行き、マカオタワーや夕暮れ時の東シナ海(珠江河口)と マカオ市内などを眺めたあと、 夕食場所のRIO HOTELへと向かった。  ■“一攫千金?”を夢見て、はじめて、カジノでギャンブルの挑戦! Rio Hotel & Casinoでの夕食は、ポルトガル料理。 12人の一行ははじめて、円卓から各人の料理となった。 メインディッシュは「鶏肉」or「魚」を選ぶ。妻は「鶏肉」で、私は「魚」。 料理はサラダ、スープ、メインディッシュ、デザートのコース。 メインディッシュは大皿にスパゲッティが添えてあり、少し辛味のスパイスが効いていて、おいしい。 「魚」はどうも舌ヒラメらしい。 そんなに変った料理でもないが、 ボトルで注文したポルトガルワインはコクと酸味がおいしさをかもしだしていた。 半分ほど残したものをテイクアウト。あとで、部屋でもういちど堪能した。 一行は、申込時にマカオ・香港でのホテルのランクアップ(1人4,000円up×2日)を 選択することになっている。 ここを選んだのは私たちを含め2組だけだった。 マカオでは、ランクアップ組は、Rio Hotelとなる。 マカオで最も評判の良いホテルの1つだといわれ、 イタリアの宮殿を模した造りは外観、内装ともにゴージャス。 ホテル内の本格的な日本料理「飯田」は地元でも人気が高い。 夕食後のOPで、ベネチアンホテルのカジノ&ショッピングモール観光があったが、 Rio Hotelでそのまま残り、しばし休憩し、ここでカジノへ挑戦することにした。   その前に、周辺を散策。昼とは違って、雰囲気は一挙に歓楽街的に様相が変わる。 “押”という看板がいたるところにあり、日本でいえば“質屋”になる。 店には、ブランドもんの時計などが並ぶ。 通りには、海産物や南国のフルーツなどの店、宝石店も多くあり、 ところどころに客引きの女性が見え隠れする。 ホテルに帰ったあと、ボディガード付きの金属探知器のゲート=セキュリティをくぐると、 カジノの中を自由に歩ける。 中国本土から来ているらしい何人かのグループが、 “バカラ”とかいうゲームに興じていた。 チップの張り方などディーラーとの微妙な駆け引きややり方などを、しばし観戦。 ルールはわからないわ、言葉も通じないんでは、ただ観戦するだけ。 フロアーをもうひとつ上がるとホテルに泊まっているような客層になる。 思い切ってルーレットに挑戦してみた。 香港ドルで100HK$(約1,500円?)をチップに換えて、ひとゲームだけやってみた。 一回もあたりもせず、3回張っただけですぐに終わってしまった。 スロットマシンもやってみたが、やり方がわからず、 HK$100がHK$2のコイン2~3枚だけになった。 やはりずぶの素人ではだめだ。 一攫千金の夢は、たちまちのうちに噛み砕かれてしまった。 わずか、100や200HK$で夢を見れるわけがない。 【3日目】高速船で、香港へ 朝のバイキングは、豪華なレストランで豊富な野菜やフルーツを堪能。 7:30頃、ホテルから香港行きのジェットフォイル(高速船)に乗るため、マカオ埠頭へ。 リリーさんは、ここで終わる。 珠海からマカオへ、マカオから香港へ入るのに、 すべて出入国カードとパスポートが必要だ。 出入国カードや乗船の手配は、リリーさんが用意してくれている。 ●霧にむせぶ香港 ジェットフォイルは香港島まで、所要時間55分。片道HK$138(平日)。 香港―マカオ間には、ジェットフォイル以外に、 世界唯一のヘリコプターの国際的便がある。 満員のジェットフォイルが出発するや否や、 ヘリコプターの定期便がすでに一機やってきた。  海は濁っているが、実はここは珠江口という河口になるという。 マカオの周辺には、珠江から流れてくる泥がどんどん堆積する。 それをサルベージして埋め立てに使い、マカオのかなりの部分がこうしてできている とリリーさんは言っていた。 香港に近づくにつれ、確かに海の色が変わってきて、少し澄んできているようだ。 実は昨夜、土砂降りの雨が降った。 ホテルの窓を滝のように流れていたのだが、一行のほとんどは気がつかなったらしい。 香港までは、雨上がりで全体的にどんよりしていた。 香港島に近づくと標高554mあるビクトリア・ピークの山頂と林立する 高層ビルのてっぺんも雲に隠れて見えない。  霧にむせぶはじめての香港に少しわくわくする。 香港島の上環(Sheung Wan)のマカオ・フェリーターミナルから上陸。 「信徳中心」のイミグレ通過後、香港でのガイド、許さんが待っていた。 ■サンパン船から水上生活を見る 最初に連れていってくれたのは、 「昔ながらの面影を残す香港有数のベッドタウン、香港仔(アバディーンAberdeen)」 で、海上に浮かぶ水上生活者をサンパンという船で見学(15分)。  サンパンを操るのは、地元のおばちゃん。 操船しながら、一生けん命しゃべっているが、 案内しているのだろうか、全く言葉がわからない。 ちょうど12人でいっぱいのサンパンをたくみに操船し、 停泊しているクルーザーの間を抜けると 目に入ったのは、 豪華けんらんの水上レストラン“JUNBO FLOATING RESTAURANT(ジャンボ・キングダム)”。 その近くに、現在、数は減ったというが、 海上で生活の場とする船が連なって浮かんでいる。 洗濯物や台所まで見え、犬がねそべったり、のんびり釣りをしている人もいる。 台風などが来たときは、どうするのだろうか? ■映画「慕情」のロケ地へ 車は、映画「慕情」の舞台となったレパルス・ベイ(淺水灣)へ。 豪華な別荘や高級マンションが並ぶ海岸線を走って行くが、  「これが人気の別荘で、だいたい日本円で15億円。安いところでも、5~7億円。 ジャッキー・チェンとか、亡くなったテレサ・テンの別荘もこの辺にある。」 許さんは、車中で香港事情を説明してくれた。 「香港は、人口690万人。観光客は年間2,300万人。 うち中国から800万人、日本からは100万人ほど。 車は80%が日本製で、電気製品となると90%占める。 ただし、Made in China。」 「労働者の給料はだいたい1万4千円。住宅 費が高く、収入の4割が家賃。6畳で5~6万円。」 「別荘を持ち、メイドが5~6人いる人もおり、 香港での貧富の差は激しい。」などなど。 レパルス・ベイの三日月のビーチなどで撮影された慕情は、 バディ・アドラー監督の作品(1955)だ。 ウィリアム・ホールディンとジェニファー・ジョーンズが演じている。 ビーチを素通りして、行った先は、漁師の守り神の天后廟はじめ、 よろずの神たちが居並ぶ空間は、 欧風リゾートのなかで、どちらが主なのかわからない。 ■香港島から九龍へ、庶民の信仰のメッカ「黄大仙」へ 3か所目は、ビクトリア・ピーク(太平山頂)だ。曲 がりくねった道をバスが進むが、頂上付近は霧につつまれていて、 香港のすばらしい眺めを目にすることはできなかった。 車は、香港島から九龍へ。 九龍へは地下専用道を通って行き、 四川料理 “錦川樓(KAM CHUEN LAU RESTAURANT)”へ直行。 そして、貴金属店へと案内されたあと、 「香港庶民の信仰のメッカ、黄大仙」へ。 線香をもってお供えし、手を合わせる人、人、人。 信心深い人が実に多く、願い事や占い事などでたくさんの人で、 境内はごった返ししていた。 ●黄大仙廟は、もともとは1915年に広州で創建され、1921年現在の場所に移転。 香港最大の寺院で、病気に効くとされる本尊には参拝者が絶えない。 また、占いのメッカといわれ、境内で竹筒のおみくじを引いて、解説してもらう。 手相、人相、風水などを占う。 反政府宣伝活動やら、蚊の警告やらこの黄大仙廟の駐車場では、 「反中共!」の看板と新聞配布などマイクを持って数人が宣伝していた。 許さんは車のなかで 「新聞を受け取っていないですね?」 と切り出した。 以前、中国の国内からの観光客が何も知らずに受けとってしまい、バッグの中に入れたらしい。 それが、イミグレでみつかり、 「反政府行動」の理由で逮捕、2週間の拘禁、投獄されたという。 北京五輪を控え、本土では「国家政権転覆扇動容疑」なる理由で、 チベット問題にかかわる市民活動家らが逮捕されているらしい。 香港が返還される際に、 中国が約束した香港の行政長官などの直接選挙は、 いまだ実施されていない。 一方、香港経済は中国の企業や観光客がもたらすマネーで好景気になり、 以前の失業率8%がいまでは4%を切っている。 こうした経済事情が市民運動を鈍らせている面もあるのではないか。 写真は、「駐車料金の告示」と「蚊の撲滅のよびかけ」   ■関西のおばちゃんによる漫談風商品案内に拍手喝采 黄大仙の次は、シルク民芸品店でのショッピング。 ここの店員さんで日本人の、しかも関西出身のおばちゃんが 漫談風の絶妙な商品紹介に、一行は拍手喝采。 肌がよくなるシルクのタオルやテーブルかけを購入してしまった。 さらに、別の免税店、GALLERIAへ案内される。 実は高級ブランド品とほとんど見分けがつかないバッグや時計などを販売している “ヤミ免税店”を別に紹介してくれた。 GALLERIAから歩いて5分ほどのビルに案内された。 ここで、娘にLOUIS VUITTONのカバン2個4万2千円(実勢価格は数10万円)、 私の時計CALTIER×1万3千円(同28~34万円)、 LOUIS VUITTONの定期入れを購入(1$=1.37円)。 また、車中でガイドさんによる商品販売があり、 疲労、胃痛、きず、やけど、花粉症などに効くという 「百合油」(リリーオイル)というメンタムみたいなものを 12個入り1ケース(HK$200)を買った。 あとでホテルに帰った後、肩こりがひどいので、 塗ってみると、意外と効果がありそうだ。 帰国後、水虫にも効果を発揮し、 肩こりやきりきず、神経痛、関節炎、歯痛、乗り物酔い、カゼなど、 いろいろ効能が並べられている。 実際、治療所でも使い、けっこう重宝がっている。 香港人は普段からかばんなどに入れてフル活用しているらしい。 いったん、ホテルへ行き、しばし休憩後、 北京ダック付き北京料理“漢京樓(HON KING RESTAURANT)”へ。 ここで、紹興酒を注文。 ●百万㌦の夜景 最後に、AVENUE OF STARSからSINPHONY OF LIGHTS(香港島の夜景)を彩る レーザー光線で光の饗宴に見とれ、海風に当たりながら、 どこか心が和むような時間を過ごした。 ただ、レーザー光線なので、花火が上がったりするイメージとかけ離れていて、 少し物足りなさが残ってしまった。  AVENUE OF STARSは海沿いのプロムナードで、 ブルース・リーの像や、足元にはスターの手形がある。 SINPHONY OF LIGHTSは、 毎晩8時より13分間繰り広げられる光と音のマルチメディアショー。 ビルのネオンには、日本の大手企業がズラリ並んでいる。 ●オープントップバスでの夜の繁華街見学  そのまま、オープントップバス(OP)と女人街散策のコース。 2階建てバスの屋根を取っ払って風を受けて走るオープンバスによる眺めは実に爽快だ。 女人街は、子どもだましの夜店みたいなもので、バッタもん商品のオンパレード。 場末には、地元の人のための市場があったが、すでに店じまいになっていた。 夜10時頃、 L'HOTEL NINA ET KONVENTION CENTER(如心海景酒店、チェンワンTSUEN WAN) に到着。 ホテルは、さすがランクアップしただけのことはあり、 内装も、景色も高級感あふれ、最高の気分を満喫した。  チェンワンは、九龍と香港国際空港の中間にあり、ホテルの窓から見えるのは、近水湾・釣魚湾。 【4日目】高速鉄道で、九龍~広州。そして帰国 朝食は、高速鉄道の始発駅「紅?火車站(HUNG HOM Stn.)」の近くにある リーガル・カオルーン・ホテルで、お粥と点心。 ●九広鉄道直行列車 いよいよ、最後の旅である「九広鉄道直行列車」の「ホンハム駅」へ。 ここで、少し時間があったのと、香港ドルを使い切ってしまおうと、構内の店で買い物。 ちょうど、漢方薬店があったので、 「五花茶」13$、「八珍湯」23$、「健胃霊芝湯」29$、「壮腰培元湯」29$、「降膽固醇湯」38$、 日本製だが「求心油」35$、計167$分購入した(1$=17.5円ぐらいで3,000円足らず)。 列車は、4人掛けゆったりした旅になった。 香港から、深せんに入ると大気汚染がひどくなるのがわかる。 深せんは、経済成長の著しい都市で、人口の平均年齢がなんと29歳。 うち女性が8割を占めるという。 農村部からの出稼ぎなのか、労働者の給料は、1万4千円。 日本の“女工哀史”を思い出す。 しばらくすると、 女性の鉄道職員が2人、ボトルに入った蒸留水を運んできて、配ってくれた。 列車には、車内販売のシステムはないらしい。  ●列車内では、妻がはじめて「旅のメモ」をとる。 「3泊4日の旅も終りを迎えている。 いまは、香港―広州、特急列車の中だ。 昨夜は香港のイルミネーション夜景は 確かにきれいで、ビーム光線あり、ビルのライトアップあり…。 でも、もっときらびやかなものを想像していたが、少々物足りずといった感じ。 チッチと二人、いやツアーの旅友達と話しながらの旅もなかなかいいもの! ところが、実は、ツアーからはずれて別行動をチッチが企んでおったのです。 いつもの知らない街での電車のツアー?? 私はみんなと同じコースに行きたかったのだ。 まぁー、それにはいろいろ事情もあり、不安もありで。 (企みは、未遂に終わってしまった) オープントップバスはジェットコースター的で、とても風が気持ち良かった。 香港というところは、どう表現したらいいのか、 もちろん観光の街だが、裏も秘められた商売の街。 偽物ブランドの買い物も、おもしろかったし、 娘2人にカバンを買ったが喜ぶかな? いま、この列車では、2人のおじさんと同席し、楽しい旅となる。」 「2人のおじさん」は実は、私より1つ年上と同い年の2人であった。 お酒も、煙草も吸わない。優等生だ。 列車は途中、「新界駅」といわれるところで、乗客の8割ほどが下車。 広州までの道のりで、停車したのはここだけ。 広州までは香港から1時間30分ほどで到着。 空港までのガイドの包さんが迎えてくれた。 ●空港までの車中、包さんは、中国事情を説明。 「いま、中国は、貧富の差が激しく、雲南省では年収5,000円が普通。 広州では、だいたい給料は10~15万ほど。 今年、広州には、日本からの観光客が、チベット問題なども影響して2~3割減っている。 背景には、国民のなかに、不平等や貧しさへの不満がつのっていて、 党の幹部、役人などのなかには、金持からわいろも受け取ったり、 それがチベット問題に端を発して、爆発しつつある。 北京オリンピックもあり、政府は必死に抑えにかかっているが…。」 空港のレストランで、飲茶の昼食をとり、広州空港をあとにした。 ●老三届(ラオサンチェ) 帰国後、「朝日新聞」(5月3日付)に中国のジャーナリスト(莫邦富氏)のコラムが載っていた。 「文化大革命時代初期の3年間に中学、高校を卒業した人たちは “老三届(ラオサンチェ) ” と呼ばれた。 それに対して、80年代生まれの若者を “80後”」と呼ぶ。 「若々しい、おしゃれ、高学歴、スマートといったイメージ」の 「一人っ子で比較的裕福な環境にあり、 欧米に心酔し、自由を謳歌する彼らは、 共産党支配や伝統社会に不信の目を向け、 政治よりも英語や金もうけに関心を持つ」。 しかし、 「意外なことに欧米などで起きた聖火リレーに対する一連の妨害に対し、 海外留学中の80後たちが、インターネットやユーチューブを通して、 西側メディアの報道が偏見だと批判。 聖火ランナーが通過する国や町に殺到」し、聖火の通過の護衛にあたった。 莫氏は、いう。 「(80後の)彼らこそが中国の政治改革に必要な土壌だ。 やがて彼らは中国を変えるだろう。」 市場経済と社会主義経済を並行してすすむ新たな国家づくりには、 まだまだ未知の世界がある。 ただ、貧富の差を激しくしてしまった著しい経済成長と荒れ狂う環境破壊には、 オリンピックが終わってからこそ、全力で手をつけなければ、 取り返しのつかない結果を生み出すのではないか。 <完> ●香港は、日本と同じようなバブルの崩壊を経験した。 香港政府・広報部長(林瑞麟)によれば、 「数年にわたって高率のインフレが続いた。 90年代の5~6年、2ケタのインフレを経験した。 アジアの経済・金融危機の後、きわめて困難な調整の時期に入った。 不動産の価格は50%下落。株式市場も半分以下。 とくに1998年に厳しかった。 株式市場の取引に政府としてはじめて介入(150億米ドル規模)。 その後も、国際的投機集団とのたたかいは続いている。」という。 また、「97年の香港返還以来、北京政府は“一国二制度”を尊重。 外交と軍事は北京が握っているが、 香港の選挙、香港ドル・外為管理、WTOやAPECへの参加を認めている。 “一国二制度”は順調に機能」している。デモと集会の自由がある。 対談した不破哲三委員長は、次のようにコメントした。 「“一国二制度”は、互いに刺激しあい、学びあい、これが将来、新しい発展につながっていく。 吸収しあう有機的な関係で、新しいものを生み出す可能性を秘めている。」 (『日本共産党の東南アジア訪問』より) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

2005年03月27日 (日) ※ これは、韓国に行って、韓方病院の体験的な診察を引き受けていただいたキムさんへのお礼のメールです。

|

ここがええねん!

ここがええねん!

②

②

木目が美しいホテル

木目が美しいホテル

忠烈祠

忠烈祠

中華と和食のレストラン「隨逸料理餐廳」

中華と和食のレストラン「隨逸料理餐廳」